|

|

在此表示最诚挚的哀悼和敬意!祝愿钱老在天堂里幸福安康!

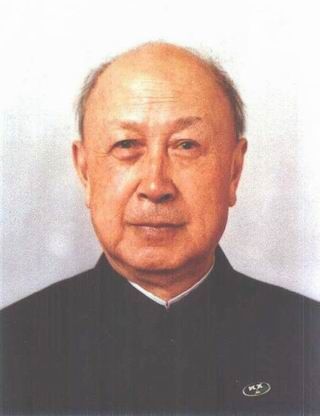

新华网快讯:我国著名科学家钱学森31日早上在北京逝世,享年98岁。

光明网北京10月31日上午11时电 记者金振蓉、刘新武、齐芳报道:我国科学巨星钱学森今天在北京逝世,享年98岁。

钱学森简历

1911年12月11日生,浙江杭州人,1959年8月加入中国 共 产 党,博士学位。

1929年至1934年在上海交通大学机械工程系学习,毕业后报考清华大学留美公费生,录取后在杭州笕桥飞机场实习。1935年至1939年在美国麻省理工学院航空工程系学习,获硕士学位。1936年至1939年在美国加州理工学院航空与数学系学习,获博士学位。1939年至1943年任美国加州理工学院航空系研究员。1943年至1945年任美国加州理工学院航空系助理教授(其间:1940年至1945年为四川成都航空研究所通信研究员)。1945年至1946年任美国加州理工学院航空系副教授。1946年至1949年任美国麻省理工学院航空系副教授、空气动力学教授。1949年至1955年任美国加州理工学院喷气推进中心主任、教授。

1955年回国。1955年至1964年任中国科学院力学研究所所长、研究员,国防部第五研究院院长。1965年至1970年任第七机械工业部副部长。1970年至1982年任国防科工委科学技术委员会副主任,中国科协副主席。还历任中国自动化学会第一、二届理事长,中国宇航学会、中国力学学会、中国系统工程学会名誉会长,中科院主席团执行主任、数学物理学部委员。1986年至1991年5月任中国科协第三届全委会主席。1991年5月在中国科协第四次全国代表大会上当选为科协名誉主席。1992年4月被聘为中科院学部主席团名誉主席。1994年6月当选为中国工程院院士。

是中共第九至十二届中央候补委员,第六、七、八届全国政协副主席。

是中国航天科技事业的先驱和杰出代表,被誉为“中国航天之父”和“火箭之王”。在美学习研究期间,与他人合作完成的《远程火箭的评论与初步分析》,奠定了地地导弹和探空火箭的理论基础;与他人一起提出的高超音速流动理论,为空气动力学的发展奠定了基础。1956年初,向中共中央、国务院提出《建立我国国防航空工业的意见书》。同年,国务院、中央军委根据他的建议,成立了导弹、航空科学研究的领导机构——航空工业委员会,并被任命为委员。1956年,受命组建中国第一个火箭、导弹研究所——国防部第五研究院并担任首任院长。他主持完成了“喷气和火箭技术的建立”规划,参与了近程导弹、中近程导弹和中国第一颗人造地球卫星的研制,直接领导了用中近程导弹运载原子弹“两弹结合”试验,参与制定了中国近程导弹运载原子弹“两弹结合”试验,参与制定了中国第一个星际航空的发展规划,发展建立了工程控制论和系统学等。在空气动力学、航空工程、喷气推进、工程控制论、物理力学等技术科学领域作出了开创性贡献。是中国近代力学和系统工程理论与应用研究的奠基人和倡导人。

1957年获中国科学院自然科学一等奖。1979年获美国加州理工学院杰出校友奖。1985年获国家科技进步特等奖。1989年获“小罗克韦尔奖章”、“世界级科技与工程名人”奖和国际理工研究所名誉成员称号。1991年10月获国务院、中央军委授予的“国家杰出贡献科学家”荣誉称号和一级英雄模范奖章。1995年1月获“1994年度何梁何利基金优秀奖”。1999年,中共中央、国务院、中央军委决定,授予他“两弹一星功勋奖章”。 2006年10月获“中国航天事业50年最高荣誉奖” 。

著有《工程控制论》、《物理力学讲义》、《星际航行概论》、《论系统工程》、《关于思维科学》、《论地理科学》、《科学的艺术与艺术的科学》、《论人体科学与现代科技》、《创建系统学》、《论宏观建筑与微观建筑》、《论第六次产业革命通信集》等。

2009年9月10日,在中央宣传部、中央组织部、中央统战部、中央文献研究室、中央党史研究室、民政部、人力资源社会保障部、全国总工会、共青团中央、全国妇联、解放军总政治部等11个部门联合组织的“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物和100位新中国成立以来感动中国人物”评选活动中,钱学森被评为“100位新中国成立以来感动中国人物”。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

视频:《新中国日记》之钱学森冲破阻碍回国 http://news.qq.com/a/20090812/002077.htm

推迟20年的颁奖 导弹之父钱学森 http://news.xinhuanet.com/video/2007-10/10/content_6857725.htm

从“两弹一星”到“载人航天”,中国航天为60年后共和国的强盛铸就了一笔无价的财富

一大批航天科研工作者为共和国在今天能够站在航天大国的位置,奉献了全部的才华、青春甚至生命。

尤其是以钱学森为代表的众多科学家,发挥了不可估量的巨大作用。

周总理让我搞导弹

钱学森(曾任国防部第五研究院院长、原七机部副部长、国防科工委副主任、全国政协副主席,中国工程院院士,获“两弹一星”功勋奖章):

我回国搞导弹,第一个跟我说这事的是陈赓大将。1955年秋末冬初,我回到祖国不久,在科学院工作。科学院领导说:“你刚回来先去看看中国的工业吧,中国工业最好的是东北。”我说东北我还没去过,就这样到东北去学习。后来转来转去到了哈尔滨,在哈尔滨安排我跟军事工程学院的院长陈赓大将见面。

陈赓接见了我,还吃了顿晚饭。陈赓问我:“中国人能不能搞导弹?”我说:“为什么不能搞?外国人能搞,我们中国人就不能搞?难道中国人比外国人矮一截?”陈赓大将说:“好!”事后人家告诉我:陈赓那天上午从北京赶到哈尔滨就是为了晚上接见我,我听了很感动。

后来,他也是很积极,有一次叶帅在家请我们吃饭,我爱人也去了,陈赓也在。吃完饭,大概是星期六晚上,他们说找总理去,总理就在三座门跳舞。我们跑到那儿,等一场舞下来,总理走过来,叶帅、陈赓他们与总理谈话。后来大概就谈定了,总理交给我一个任务,叫我写个意见——怎么组织一个研究机构?后来我写了一个意见,又在西花厅开了一次会,决定搞导弹了。那天开完会,在总理那儿吃了一顿午饭,桌上有蒸鸡蛋,碗放在总理那边,总理还特意盛了一勺给我。

我们体会,中国在那样一个工业、技术基础都很薄弱的情况下搞“两弹”,没有社会主义制度是不行的,那就是党中央、毛主席一声号令,没二话,我们就干,而直接领导者、组织者就是周恩来总理和聂帅。

我们的科技人员爱国是一贯的,是有光荣传统的。聂老总有句评语说:“中国科学家不笨!”的确如此。我还要说,中国的科学家聪明得很!而且中国科技人员都是拼命干的,外国人少有像中国人这样拼命干的。

那时中央专委的决定,要哪一个单位办一件什么事,那是没有二话的。决定也很简单:中央专委哪次哪次会议,决定要你单位办什么什么,限什么时间完成……也不说为什么,这就是命令!中央专委的同志拿去,把领导找来,命令一宣读,那就得照办啊!好多协作都是这样办的,有时候铁路运输要车辆,一道命令,车就发出来了。没这套怎么行呢?千军万马的事,原子弹要爆炸,导弹要发射了,到时候大家不齐心怎么行呢?当然,现在我们国家正在进行一系列体制改革,什么都用指令是不行的,但可以搞合同嘛!那也是合同说到的就要做到的呀。

曾经一段时间有那么一些误解,认为搞“两弹”是个错误,花那么多钱,没有用来发展生产。这还不是个别人的意见。我总是解释说:“不是这样的。首先,我们搞"两弹"花钱比外国少,因为有党的领导,具体就是周恩来总理和聂帅在领导我们。再就是中国科技人员的优秀品质,所以完成了这个任务,损失最小,花费最少。”

当然,也不能说我们没有错误,也不是说一点冤枉钱都没花。中国的工业、科技那样落后,我还算是在国外接触了一点火箭、导弹的,但是一知半解。所以说不是没有犯错误,不能说一点钱没浪费,这是学费。但是总的看要比国外好得多,原因就是上面讲的两个方面。我还说:“你说不该搞,那好;如果不搞,没有原子弹、导弹、人造卫星,那中国是什么地位?你要搞经济建设也不可能,因为没有那样的和平环境。”

回忆“第五研究院”的仿制工作

梁守槃(曾任中国海防导弹武器系统首任总设计师、航空航天部总工程师,现任中国航天科技集团、中国航天科工集团高级技术顾问,中国科学院院士):

第一个五年计划时期,我国一百多项重大工业的建设,都是以苏联提供的技术资料为基础的。因此,很多人认为:中国人技术水平低,不可能独立起步进行工业建设。

一种意见认为:过去各项工业建设都是由苏联帮助建设的。导弹技术在国际上又是新兴项目,国内的技术人员除钱学森外,都没有看见过导弹。勉强上马,必然造成浪费,不如暂停。

另一种意见则认为:任何新的技术产品,都是由“没有人看见过”的状态开始的。例如德国的V-2导弹,在开始研制时,它的总设计师布劳恩也一定没看见过实物,而只是提成论证报告,经批准后进行工作。他从1936年开始,六年后初次发射成功。我国虽然技术落后,但中国技术人员在1956年的水平,不会比德国人二十年前的水平差。而且已经知道,V-2导弹是可以制成的,不是科技人员的空想,只要下定决心,共同努力,我们也一定可以成功。

以上两种意见,相持不下。同时国外报刊杂志,也发出消息说,美国人已获得了德国V-2导弹的技术资料和科技人员,仿制成功,并制成了新的“红石”和“潘兴”导弹。

聂荣臻元帅在听取各方面意见后,向党中央提出了建立五院的三条原则:自力更生为主;力争外援;充分利用资本主义国家已有的科学成果。经毛主席批准,明确了五院的工作方向,在1956年10月8日正式成立了“国防部第五研究院”。1957年夏,苏联政府又照会中国政府,愿意提供几种导弹的全部技术资料,并派遣专家来华协助仿制工作。

聂帅对此特别指示说:“有了苏联图纸和技术资料,可以加速导弹事业的发展,但我们不要忘记"自力更生"。在仿制每一类型导弹(弹道、防空、海防)时,要吃透它的设计理论。仿制成功后立即开展自行设计战术指标更高的同类国产导弹。”

1960年夏,赫鲁晓夫突然撕毁对中国的贸易合同,撤回来华专家。有关专家在临走前,也不再答复各种技术问题。导弹仿制的收尾工作,也受到了一些影响。五院的技术人员,团结努力,共同讨论,解决了各种问题。

由这一段历史来看,可见中央批准的五院建院三原则是完全必要的。而在争取到了外援之后,如果放弃了自力更生的原则,满足于“不断仿制”,不按照科学理论来吃透苏联产品的设计精神,则一切都要被外国人牵着鼻子走,在苏联撤回专家时就要迷失方向。在自行设计新产品时,如果不考虑资本主义国家已有成果,则一切新的设计思想和理论分析也将难以发扬,自主创新也无法落实了。

徐光宪院士将科学家分为三个层次,第一个层次是百年一遇的世界大科学家,像爱因斯坦这样的,他是20世纪里最伟大的科学家;

第二个层次就是十年一遇的大科学家,譬如说像居里夫人、钱学森等。钱学森在美国的时候,是美国空气动力学研究所所长,在上世纪40年代他已经是世界上力学、空气动力学、导弹方面的权威科学家,他还创立了工程控制论学科。美国曾经评选出了20世纪20位最伟大的科学工程技术专家,这中间爱因斯坦是第一位,而钱学森排名第十八名。

第三个层次就是一年一遇的科学家,这个是大多数,比如每年都获得诺贝尔奖的科学家。

--------------------------------------------------

钱氏豪门简介:

在中国江浙一带,钱家是一个颇有声望的家族——他们是吴越国王钱镠的后裔,钱学森是钱王第三十三世孙。

航天之父钱学森、中国力学之父钱伟长、中国原子弹之父钱三强,他们是共和国多种高科技领域的奠基人和科技自主创新的带头人,他们也被并称为“三钱”,他们都为祖国的科技事业做出了卓越的贡献。

钱氏家族人才辈出,据统计,当代钱氏家族仅科学院院士国内外就有100多人,分布于50多个国家,亦有众多的政治家和学者出自这个家族。如钱其琛、钱正英、钱玄同、钱学森、钱伟长、钱三强、钱钟书、钱复、钱穆、钱君陶、钱俊瑞等。

2008年诺贝尔化学奖得主钱永健,就是钱学森的侄子。

钱学森网:http://qianxuesen.net.cn/

[ 本帖最后由 金鹏 于 2009-11-2 09:30 编辑 ] |

|